热点 发布时间:2024-02-01 05:06:40

作者 | 徐新 邵研 江苏省南京市中级人民法院

来源 | 中国审判

合法来源抗辩的适用主体之争

信息网络传播权适用合法来源抗辩的多重检视

(一)基于体系解释的分析

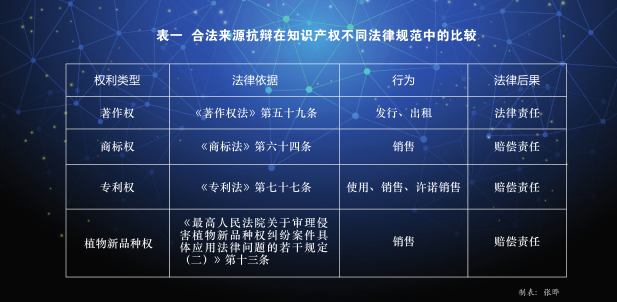

合法来源抗辩并非著作权领域独特的规则,而是整个知识产权领域的一项通行制度,在商标权、专利权、植物新品种权等领域均有涉及。此外,知识产权亦是民事权利体系中的重要一环。笔者认为,合法来源抗辩相关内容需要结合《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)中的基本理论予以理解。通过比较不同类型的知识产权发现,相关法律文本的表述并不完全一致,具体对比如下(见表一)。

对于能够适用合法来源抗辩的行为,商标权、专利权、植物新品种权均以销售行为为核心进行不同程度的延伸。尽管著作权领域并未直接规定销售行为,但结合《著作权法》第十条第(六)项对“发行权”的定义来看,发行行为基本可以涵盖销售行为。关于法律后果,虽然《著作权法》中的有关条文表述为“法律责任”,但结合《民法典》第一千一百六十五条关于侵权责任的过错归责原则来看,其内涵与商标权、专利权、植物新品种权的合法来源抗辩是一致的,即该种“法律责任”是指赔偿责任。虽然著作权在直接侵权的构成要件中并无主观过错,但过错是赔偿责任的前提。如果直接侵权者确无主观过错,则其无须承担损害赔偿责任。

从知识产权体系中合法来源抗辩规则的适用行为和法律后果来看,笔者认为,该规则本质是将与销售行为相对应的生产、制造行为予以排除,这是因为生产、制造者作为侵权源头,其注意义务远高于作为中间环节的销售者。判断信息网络传播权能否适用合法来源抗辩规则,关键需要区分其控制的行为是否具有无过错的可能性。若能够证明行为人已经尽到合理的注意义务,主观上无过错,则其无须承担赔偿责任,因为民事赔偿责任的承担需要以过错为基础。《最高人民法院关于做好涉及网吧著作权纠纷案件审判工作的通知》第四条明确规定,网吧经营者能证明涉案影视作品是从有经营资质的影视作品提供者合法取得,根据取得时的具体情形不知道也没有合理理由应当知道涉案影视作品侵犯他人信息网络传播权等权利的,不承担赔偿损失的民事责任。亦是这一观点的印证。

(二)基于目的解释的分析

通说认为,合法来源抗辩的理论基础和制度目的在于保护善意第三人,在维护权利人著作权的同时,兼顾作品流通过程中不知情的善意第三人基于信赖利益作出的民事法律行为,以维护商业秩序和交易安全。《著作权法》第五十九条中所针对的“出版者”“制作者”系作品的制作环节,故要求具有合法授权;针对的“发行者”“出租者”则系作品的流通环节,故要求具有合法来源。从目的解释的角度来看,该条款后半句的意义并非仅为“发行者”“出租者”创立抗辩规则,而是指出了流通环节使用作品的注意义务与制作环节有所区分。合法来源抗辩是区分侵权源头和流通环节的行为人应承担不同程度的不侵犯知识产权的注意义务。如果信息网络传播权控制的行为属于中间环节,则具有适用合法来源抗辩的空间。基于此,有学者指出,“应从保护善意相对人的视角出发,在必要时对合法来源抗辩的适用主体进行适当扩张”。

如果对作品流通环节的使用者设定过高的注意义务,既不利于促进作品传播,也有违保护善意第三人理论的基本精神,可能会破坏交易过程的稳定性和可预见性。前述案件中,B广告制作公司系侵权宣传片的制作者,而J房地产开发公司作为非专业的广告设计制作公司,以合法的方式、合理的价格从B广告制作公司取得该宣传片并使用,已经尽到了相应的注意义务。事实上,作为中间环节,无论是销售还是信息网络传播,其本质都是侵权作品由生产制作环节转向流通传播环节,这一过程中可能存在多层级、多主体的情况,如果要求该过程中涉及的全部主体均需要严格审查作品的合法授权,否则将承担侵权责任,无异于为流通环节的主体苛加了过重的注意义务,显然并不符合商业交易的实际情况。

(三)基于国际条约解释的分析

2001年写入《著作权法》的合法来源抗辩条款,源于《与贸易有关的知识产权协议》(以下简称“TRIPS协议”)第43条和第45条的相关规定。TRIPS协议第43条为举证责任倒置的规定,第45条为赔偿责任的过错归责原则。结合体系解释的分析方法,笔者认为,现行《著作权法》第五十九条具有两层含义:其一,著作权侵权的赔偿责任是以过错为前提的,没有主观过错则不承担赔偿责任;其二,著作权侵权的归责原则为过错推定,无过错的举证责任分配给被告。这与TRIPS协议的精神是一致的。TRIPS协议第45条规定的赔偿责任的适用主体为“从事侵权活动的侵权人”,并未对从事侵权活动的主体类型作出限制,这也为《著作权法》第五十九条合法来源抗辩适用主体留下了解释空间。随着电子商务和网络传播成为流通的重要方式,仅“发行者”“出租者”能够适用合法来源抗辩的规定已经不能满足司法实践需要。笔者认为,《著作权法》第五十九条本质上并未改变著作权侵权赔偿责任过错归责原则的基本规定,包括“发行者”“出租者”在内的著作权流通环节主体,如果履行了合理的注意义务,主观上没有过错,即不应承担赔偿责任。按照此理解,如果实施信息网络传播行为的被告符合该要求,则不应机械局限于“发行者”“出租者”,而应更加灵活地适用合法来源抗辩的范畴。

信息网络传播权适用合法来源抗辩的司法审查

在前述案件中,案涉宣传片系B广告制作公司制作,且J房地产开发公司与B广告制作公司在制作合同中有明确约定,B广告制作公司承担不侵犯知识产权的保证责任,J房地产开发公司支付58万余元的制作费用。客观上看,J房地产开发公司系通过正常的商业渠道和方式取得被诉侵权宣传片;主观上看,其作为房地产公司,以合理的价格从广告公司取得宣传片,主观上并无过错。与之相对应的是,B广告制作公司作为专业的广告设计、制作公司,以15元的价格从某网站购买素材制作58万余元的宣传片,则很难认定其已经尽到合理的注意义务,主观上具有过错。故J房地产开发公司合法来源抗辩成立,仅需承担停止侵权的责任,而B广告制作公司的合法来源抗辩不能成立,需要停止侵权并进行赔偿。

在线留言

在线留言